放棄國外大學終身教職回國,他說“要做最好的基因細胞藥”

3月的第一個周六,前晚剛出差返滬的劉明耀,一早就出現(xiàn)在華東師范大學閔行校區(qū)生命科學學院的辦公室,與團隊成員討論科研問題,再趕去見一位投資人,緊接著回公司開項目推進會。他精力充沛、腳步飛快。對劉明耀來說,科研就是爭分奪秒,科技創(chuàng)新企業(yè)也需要全速前進。

18年前,已獲美國得克薩斯農(nóng)工大學終身正教授的劉明耀,受華東師范大學的邀請,回國從零開始籌建華東師范大學生命醫(yī)學研究所——第一次的“創(chuàng)業(yè)”。他用了十余年時間,將華東師范大學臨床醫(yī)學學科研究的排名帶至ESI全球排名前1%。

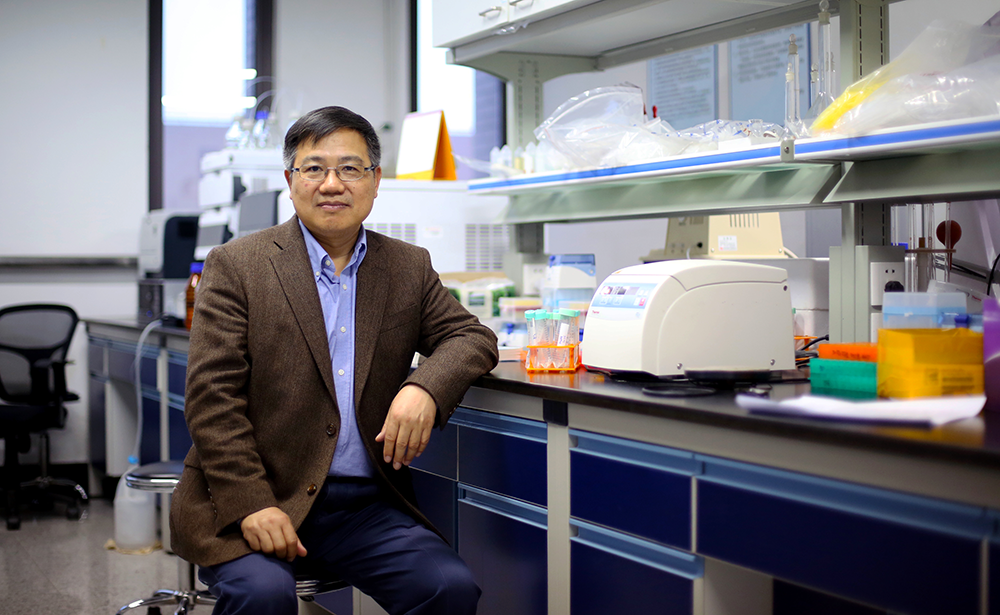

劉明耀在實驗室

而在基礎研究到藥物研發(fā)的轉化過程中,劉明耀也完成了自己第二次“創(chuàng)業(yè)”轉型,成為上海邦耀生物、祥耀生物、宇耀生物三家創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司的創(chuàng)始人。此外,他仍身兼華東師范大學生命醫(yī)學研究所所長、上海市調控生物學重點實驗室主任等職,是國家首批特聘專家、講席教授,國家重點研發(fā)計劃首席科學家。在探索生命醫(yī)學科研及產(chǎn)業(yè)的過程中,他獲得了國家科學技術進步一等獎、上海市科技進步一等獎、上海市白玉蘭紀念獎、華東師范大學首屆杰出學術貢獻獎等一系列榮譽獎項的肯定。

“我們做生命醫(yī)學研究的,要把科研成果真正用于治病救人,轉化落地到服務國計民生的真實場景中,才是釋放出科研的最大價值。”劉明耀認為,創(chuàng)新的終極目標是造福老百姓,“我們不僅要做世界領先的基礎研究,也要把科研成果轉化為產(chǎn)品,做世界上最好的基因細胞藥。”

回國“創(chuàng)業(yè)”,從無到有建設全新學科領域

20世紀80年代,劉明耀踏上了留美求學之路。他于美國馬里蘭大學獲得博士學位后,在約翰·霍普金斯大學醫(yī)學院和加州理工學院讀博士后。1999年初,劉明耀來到得州農(nóng)工大學生命科學與技術研究所擔任助理教授、博士生導師,同時兼任得州大學休斯敦醫(yī)學院和安德森癌癥中心博士生導師。2006年底,他成為美國得州農(nóng)工大學終身正教授。

多年的留美求學經(jīng)歷,劉明耀深刻理解生物醫(yī)學領域在國內外的顯著差距。“回國發(fā)展生物醫(yī)學,是我一直深藏心底的愿望。”他接住了華東師范大學拋出的繡球。

當時中國生命醫(yī)學領域的研究還較落后,發(fā)展面臨很多困難,發(fā)表論文并非易事。華東師大生命科學學院主要以動物學、植物學、生態(tài)學等傳統(tǒng)學科為主,要建成一個全新的學科領域,難度可想而知。劉明耀開始了回國后的第一次“創(chuàng)業(yè)”。

劉明耀的目標很明確,一是建設學科,把華東師大生命醫(yī)學有關的分子生物學、生物化學、細胞生物學等現(xiàn)代生命科學領域相關學科發(fā)展起來;二是搭建平臺,把國際上最新、最前沿的科研理念、技術帶到國內。而事業(yè)發(fā)展的關鍵,是通過引才育才搭建人才梯隊,目前,已有6位國家杰青、10余位國家優(yōu)青從團隊中涌現(xiàn)。

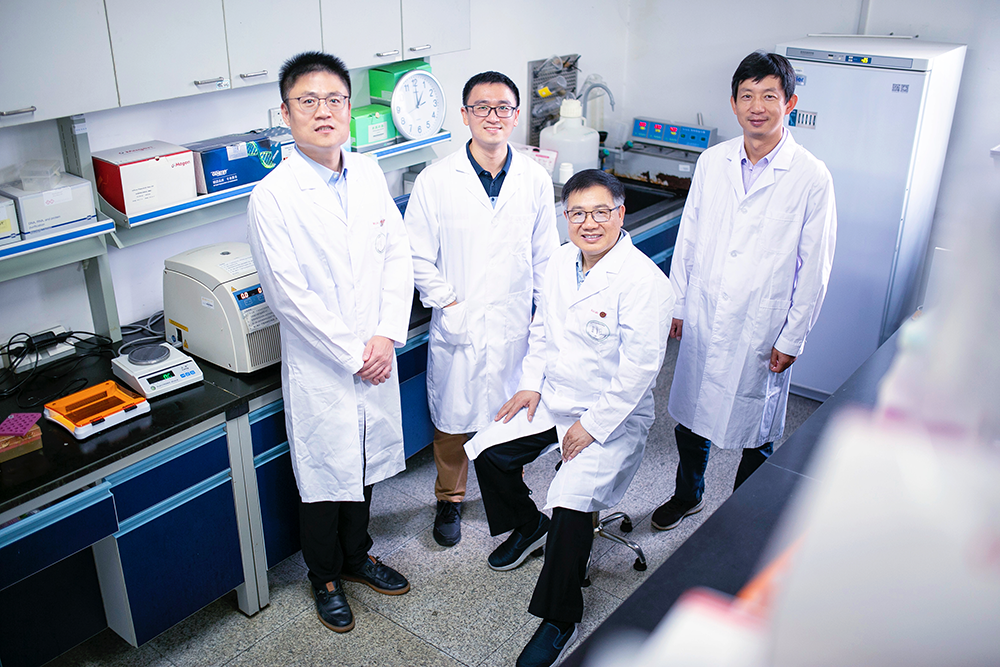

劉明耀和團隊成員在一起

“盡可能地營造科研無憂的氛圍和生態(tài),激發(fā)青年人才的內驅力,讓他們在廣闊的科研天地間,一茬接一茬茁壯成長。”劉明耀十分注重引導青年科學家,尤其是要求團隊的“海歸”人才,首先要心系人民事、肩扛國家責,主動擔負起時代賦予科研人的使命。

放棄國外大學終身教職回國“創(chuàng)業(yè)”,劉明耀的人生選擇,也帶動了一批生命科學領域的海外科學家選擇歸國發(fā)展。很多已在國外工作多年的知名華人科學家受劉明耀之邀回了上海,到華東師大擔任紫江講座教授。這批科學家中,有一些最終成為了劉明耀團隊的骨干,有的回國后擔當清華大學、上海交通大學、浙江大學、中山大學等高校生命醫(yī)學領域的領軍人物,為我國生命醫(yī)學近年來的快速發(fā)展注入強勁動力。

八載攻關,“科研成果最終要用于治病救人”

以世界一流的科研成果解決全人類面臨的難題,為惡性腫瘤、自身免疫性疾病、罕見病等重大疾病研發(fā)最優(yōu)的治療方法,劉明耀帶領團隊主持多項國家973和重大科學研究計劃項目,在基因編輯與細胞治療等領域持續(xù)深入探索,在Science、Nature、Cell、Nature Medicine、Nature Biotechnology等國際知名學術刊物上發(fā)表SCI論文450多篇,引用4萬多次,H-Index達到104,并連續(xù)多年被評為高被引學者。團隊申請專利300多項,授權200余項,在生物醫(yī)藥領域取得了一系列國際領先的突破性科研成果。

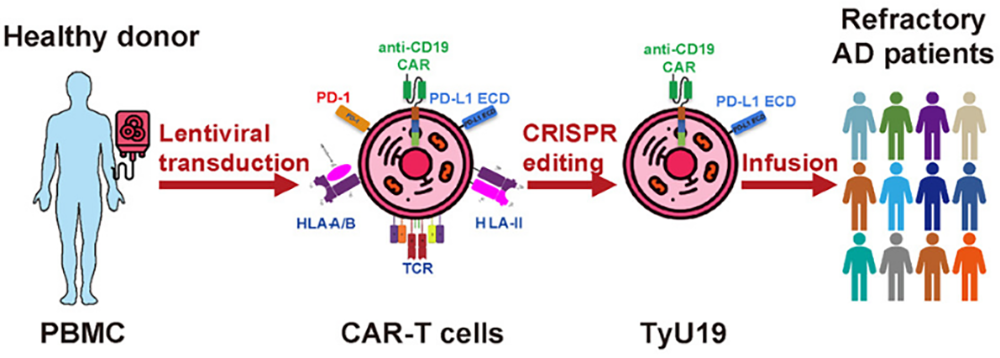

“頂刊發(fā)文不算什么,科研成果最終要用于治病救人。”2024年,劉明耀、杜冰團隊和長征醫(yī)院徐滬濟教授臨床團隊合作在國際上首次揭示使用異體通用型CAR-T治療自身免疫性疾病的“革命性療法”,引起了國際生物醫(yī)學界的轟動。

異體通用型CAR-T細胞TyU19的制備策略

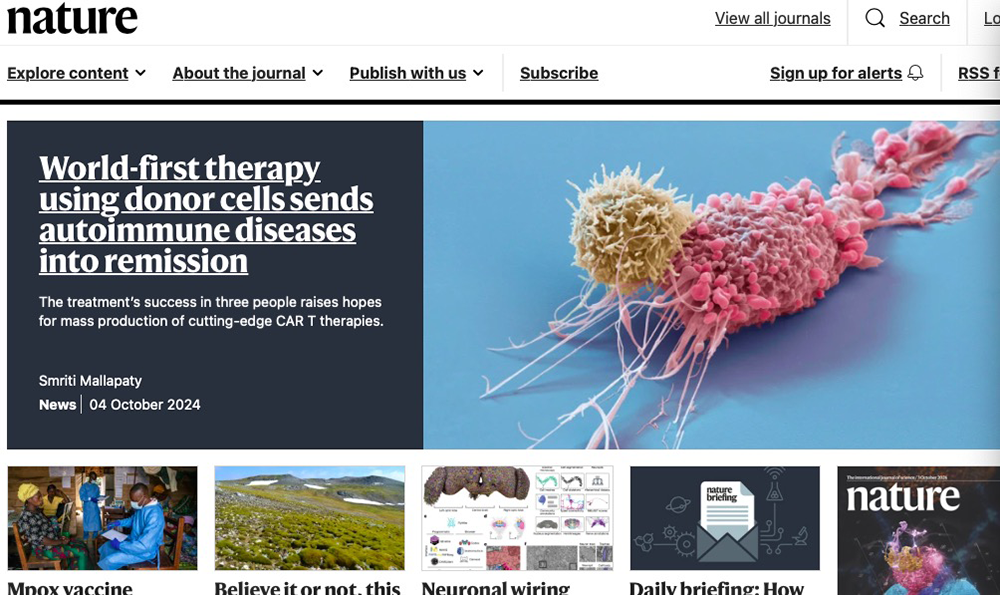

全世界的目光聚焦這項來自中國的科研成果。Cell期刊將其評為“2024年度最佳論文”(Best of Cell 2024)、“2014-2024年”十年里程碑論文,Nature雜志網(wǎng)站將這篇Cell文章推到了首頁頭條位置,Science期刊“2024年十大科學突破”將其作為重要組成部分高度點評;“中國生命科學十大進展”“兩院院士評選2024年中國/世界十大科技進展新聞”等榮譽接踵而來;國內外業(yè)界領軍人物紛紛對這一科研成果作出高度評價,認為該研究是自身免疫性疾病治療領域的一個重要里程碑,改寫了自免疾病治療的模式,極大降低了治療成本,具有重大的理論意義和臨床實用價值。

2024年10月5日,Nature官網(wǎng)首頁,頭條文章關注劉明耀團隊研究成果

這或許是一次厚積薄發(fā)。事實上,團隊已在基因編輯和免疫細胞治療領域積累了多項全球領先的重要突破:構建全新的非病毒定點整合PD1-CAR-T細胞,用于治療復發(fā)/難治性B細胞淋巴瘤,為癌癥治療帶來新的希望,相關成果于2022年發(fā)表于Nature雜志;用基因編輯自體造血干細胞,國際上率先治療β0/β0重度地中海貧血患者;在G-蛋白偶聯(lián)受體(GPCR)和腫瘤靶向免疫治療方面,揭示了多個GPCR家族成員調節(jié)腫瘤免疫逃逸的新機制,研發(fā)和系統(tǒng)闡明了多個GPCR受體抑制劑在腫瘤免疫治療中的潛在應用價值,為腫瘤免疫治療打開了新天地。

愿望是做全世界最好的基因細胞藥

如何把科研成果轉化為產(chǎn)品,是劉明耀始終關心的問題。他認為,創(chuàng)新的終極目標是造福老百姓,“我們不僅要做世界領先的基礎研究,也要做世界上最好的基因細胞藥。”

2013年,上海邦耀生物科技有限公司成立,初創(chuàng)團隊僅十余人,基本就是劉明耀在華東師大的研究團隊。基于長期從事基礎研究所積累的核心科技,以及對行業(yè)前沿的深刻洞察,他將邦耀生物的重心放在將基因編輯技術和細胞治療相結合,開發(fā)突破性治療上。以研發(fā)體系帶動產(chǎn)業(yè)布局,2019年,劉明耀成立了專注大分子和抗體創(chuàng)新藥研發(fā)的上海祥耀生物,2020年又成立了致力于開發(fā)小分子靶向藥物的上海宇耀生物。

從組建團隊到項目融資,從管線推進到市場開拓,劉明耀遇過太多挑戰(zhàn)、走過不少彎路,但始終迎難而上,最終硬核突圍。對劉明耀來說,自己名字中的“耀”,時刻提醒自己要以制“藥”濟民、科技“耀”邦為使命,劉明耀也常常覺得這很有意思,“似乎生來就是做藥的,一生只為這事來”。

如今,邦耀生物已在細胞基因治療領域收獲頗豐。推出的基因編輯治療β-地中海貧血癥、非病毒PD1定點整合CAR-T,以及異體通用UCART等項目,取得了全球領先的優(yōu)異臨床效果。完成了5輪融資,擁有7000平方米的GMP中試基地及近100人的運營團隊,為推動基礎研究和研究成果快速轉化提供了強力保障。

“創(chuàng)業(yè)其實也是為了更好地推動科研。”劉明耀說,“通過企業(yè)化運營,把資源聚集到一條創(chuàng)新鏈上,能更好地推動早期研發(fā),反哺科研人才梯隊建設。這個過程中,科研成果轉化融合機制是關鍵。”在2016年,華東師大就開始與邦耀生物協(xié)同探索產(chǎn)學研深度融合模式創(chuàng)新,校企共建“上海基因編輯與細胞治療研究中心”,以“特區(qū)”形式開展人才共育、資源共享,實現(xiàn)了教育、科技、人才的相互賦能。

目前,這一產(chǎn)學研深度融合平臺已產(chǎn)生100多項專利成果,有19個項目在20余家知名醫(yī)院開展臨床試驗,4個項目已獲批IND,正式進入注冊臨床試驗階段,還有多個項目進入IND申報階段。

而面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,劉明耀將帶領團隊搶抓前沿技術和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機,持續(xù)強化從實驗室到產(chǎn)業(yè),再到臨床的全生命周期管理,為遺傳疾病、惡性腫瘤及自身免疫系統(tǒng)疾病等患者帶來更優(yōu)甚至“治愈”的治療方案,為加快實現(xiàn)高水平科技自立自強,為建設教育強國、科技強國、人才強國貢獻力量。